記事内に商品プロモーションを含む場合があります

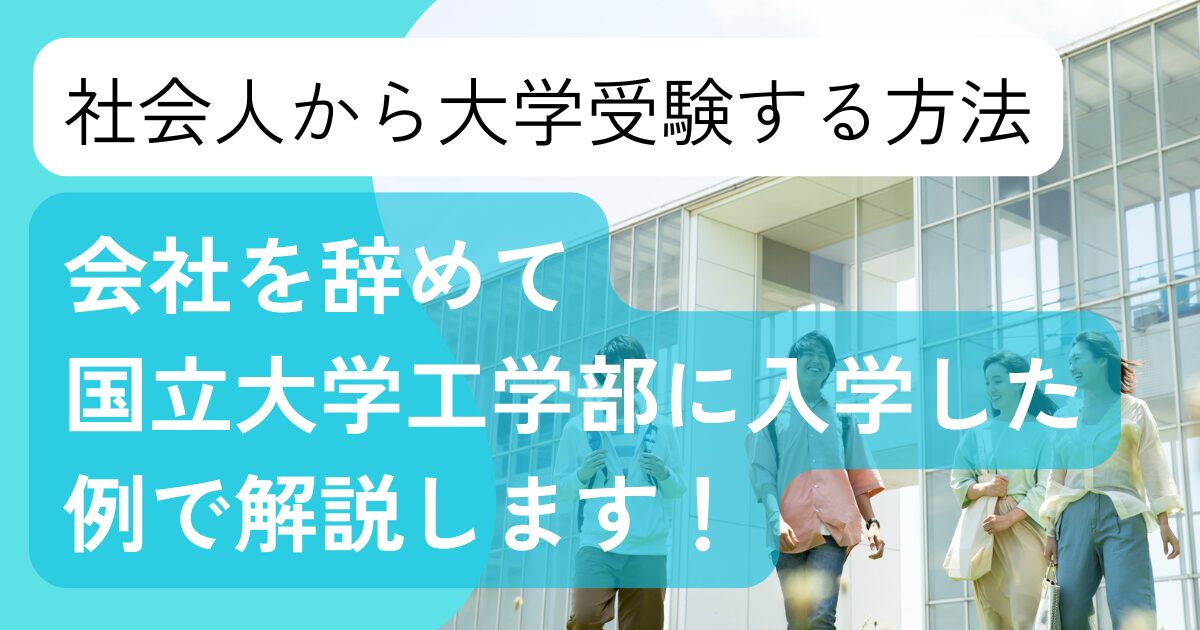

「社会人の学び直し」が注目されている今、社会人から大学に進学して学び直しをしたい方は多いと思います。

しかし、高校生の大学受験と異なり、情報があまりなかったり勉強時間の確保といった様々な壁にぶつかり受験に踏み出せない方も多いのではないでしょうか?

大学に進学したいのですが、社会人からの大学受験について情報がなくて困っています…。

私が社会人から大学編入したときに悩んだこととそれをどう解決したかを解説するので参考にしてください!

この記事では、社会人として働きながら国立大学工学部の3年次編入試験を受験して合格、会社を退職して大学に入学した私の経験を基に、社会人から大学受験する際の注意点とポイントについて解説していきます!

- 社会人として働きながら大学受験に挑戦したい方

- 社会人から大学受験する方法を知りたい方

- 働きながら大学入試に合格する勉強法を知りたい方

大学の募集要項を確認して受験方法を考える

先ずやるべきことは、志望大学の募集要項の確認です。同じ国立大学という括りでも大学によって受験方法の選択肢や必要なものが変わってくるので興味のある大学の募集要項を比較しながら検討します。

そもそも受験資格を満たしていなかったり、必要な書類を準備できないと受験自体ができないのでしっかり確認するようにしましょう。

社会人入試と一般入試の比較

例えば、私のように社会人から大学に3年次編入するケースを例としますと、受験方法は大きく2つに分けられます。

- 一般入試を受験

- 社会人入試を受験

このように大学によっては社会人向けの入試があるケースもあるので、自分自身の状況を踏まえてどの試験区分で受験するかよく考える必要があります。

私の場合は社会人入試がなかったので一般入試を受験しました。

一般入試を受験するメリットとデメリット

一般入試は高専や短大等の学生を主な対象とした受験区分ですが、社会人であっても受験可能です。

受験資格として「高専・短大・大学を卒業していることが条件」であるケースが多く、必要な書類は下記のケースが多いです。

- 願書

- 志望理由書

- 最終学歴の卒業証明書

- 最終学歴の成績証明書

このように一般入試の場合、受験資格が緩やかで、必要な書類も自分で準備したり卒業校に請求するだけで入手できるものしかないため、会社に大学受験する許可を得たり、そもそも会社に受験することを言う必要もなく、会社に内緒で受験することができることがメリットだと思います。

ただし、大学や学部によっては一般入試であっても出願承諾書(会社が大学受験を許可していることを証明する許可証)が求められる場合があるので注意が必要です。

私も一般入試だったので退職手続きの時期まで会社には一切言っていません。

一方で、社会人であることに対する優遇措置は当然ないので勉強時間が十分に確保できる学生と直接競争することになることがデメリットです。

したがって、早めに受験勉強に取り組み、志望理由書や面接において社会人として働いた経験をしっかりアピールすることが合格へのポイントになります。

社会人の志望理由書・面接対策は以下の記事を参考にしてください!

社会人入試を受験するメリットとデメリット

社会人入試では一般入試と比較して面接や志望理由書が評価に占める割合が高く社会人の受け入れに特化した受験区分となります。

したがって、社会人が働きながら受験することを考慮して単純な学力以外の要素(社会人経験や志望理由など)を重視して評価される傾向にあるので社会人に有利な試験を受けられることがメリットです。

一方で、一般入試で求められる受験資格に加えて所定年数の社会人経験が受験資格として求められます。さらに、必要な書類として一般入試で求められる書類に加えて出願承諾書(会社が大学受験を許可していることを証明する許可証)が必要になります。

したがって、会社に内緒で受験することができず、会社の意向にコントロールされてしまうので、受験のハードルが高いことがデメリットです。

受験に会社の許可が必要とされた場合の3つの対処法

私が実際に受けた質問について解説します!

一般入試の項目で述べたように大学によっては一般入試であっても出願承諾書(会社が大学受験を許可していることを証明する許可証)の提出を求める大学があります。

受験は個人の自由であるはずなのになんとも理不尽ですが、この場合、以下の対処法が考えられます。

対処法1:会社の許可が不要な大学を内緒で受験する

単純ですが、大学の募集要項を確認して会社の許可が不要な大学を選んで受験するという方法です。

私の場合も行きたい大学が許可不要でしたのでこの方法を採りました。欲を言えば旧帝大に挑戦したかったのですが、会社の許可が要件だったこともあって断念しました。

どうしても本命の大学に入りたいときは、許可不要な大学に編入してから、大学院入試で本命の大学に進学するというのも手だと思います。

私としてはこの方法が一番安全かつおすすめです。

対応2:会社を退職してから大学を受験する

会社を退職すれば、会社は関係なくなりますので自由に行きたい大学を受験することができますし、受験勉強にも専念できる点でメリットがあります。

しかし、会社を退職すれば当然収入がなくなりますし、万一受験に失敗すればキャリアに大きな空白ができてしまいます。

したがって、実家の理解や金銭的援助といった経済的サポートを受けることができる状況でもない限りあまりおすすめはできません。

対応3:会社と交渉して許可を得る

正攻法ですが、会社と交渉して許可を得て受験するという方法もあります。

しかし、「会社として高専卒社員を大学に進学させる制度があり、その候補として選ばれた」というような極めて稀な状況でない限り、会社と交渉することはおすすめできません。

下手に会社に話すと、すぐに却下されるだけではなく「退職を考えている問題社員」とみなされて職場に居づらくなります。

会社からのバックアップがない限り、進学を考えていることを迂闊に話さない方がよいです。

働きながら大学受験に合格するための勉強法

私は働きながら大学編入試験や弁理士試験に合格しましたが、それらを通じて得た社会人のための勉強法を簡単に解説します。

ポイントを先に述べると、

- ライバルよりちょっとだけ早くスタートを切る

- 過去問に沿って勉強する

- 日々勉強を記録して積み重ねていく

というたった3つだけです。

細かく勉強の計画を立てても、計画と自分ができる勉強量とが乖離していて、計画通りに行かず、勉強をやめてしまうという結末になるケースは多いと思います。

それよりも単純明快な戦略に沿ってとにかく毎日机について勉強してみながら勉強内容を日々改善していくことが大事だと思います。

働きながら編入試験や弁理士試験に合格した勉強法を詳しく解説しています!

まずは過去問を入手!

大学編入試験に限らず、定期テストや資格試験などあらゆる試験において、真っ先にやるべきことは過去問を入手して出題傾向を知ることです。

しかし、大学編入試験の過去問は書籍として出回ってはおらず、大学のホームページで公開されていないケースもあるため、高専の学生課や先輩・友人から入手したり、大学の図書館で印刷して入手するなどあらゆる手を使って入手しましょう。

社会人からだと情報収集に苦労します…。

私の場合は、試験が口頭試問だったので文書としての過去問がなく、同じ大学に編入した高専時代の同級生を頼って編入生の知り合いを紹介してもらおうとしましたが上手くいきませんでした。

そこで、出題内容として明記されている「口頭試問(数学、物理を含む)」という情報と、筆記形式の他学科の数学や物理の過去問から勉強すべき範囲の絞り込みを行い、微分積分、微分方程式、線形代数、力学を勉強することにしました。

今ではSNSや受験情報サイトも充実してきているのでそれらも活用してしっかり情報収集しましょう。

この情報収集が合否を分けるのでなりふり構ってはいけません!

早めに勉強をスタートして現役生に差をつけておく

高専時代を振り返ると、多くの同級生達は2月下旬の学年末試験が終わって春休みの開始と共に大学編入試験の勉強を始め、6月に試験本番を迎えます。

春休みの約1か月間は授業が全くないので、現役生達はここで一気に勉強してきます。

一方で、私は社会人として働いていたので使える時間は平日の夜と休日しかありません。そのため、私は10月から勉強をスタートして翌年の6月に試験本番を迎えるスケジュールで勉強をしました。

私は約8か月間で630時間以上勉強しました!

1日の勉強時間は平日で2~3時間、休日で6~7時間程ですが毎日積み重ねることで現役生よりも勉強時間を確保できたと思います。

もし、現役生であれば、前年秋から少しづつ大学編入試験の勉強を開始していれば春休み開始時点でライバルに大きな差をつけることができます。

1日の勉強時間と勉強内容を記録して日々改善する

1日の勉強時間と勉強内容は記録するようにします。これらの記録はアプリで簡単にとることができます。

闇雲に勉強してもモチベーションがあがらずに息切れしてしまったり、勉強内容が偏ったりしがちです。

そこで、記録をつけることで、日々達成感を感じることができ、「昨日よりもう少し長く勉強してみよう」とモチベーションアップにもつながります。

また、勉強内容の内訳がグラフでみれたりするので勉強内容の偏りにも気づくことができます。

そして、試験直前の不安な時期に勉強記録を振り返ることで「これだけやったから大丈夫」と自信を持つこともできます。

合格から退職までにやることと注意点

様々な壁を乗り越えてめでたく合格できたとしても、大学に入学するまでに乗り越えなければならない壁がいくつかあります。入学に向けて慎重に準備しましょう。

退職を切り出すタイミング

大学編入試験は6~7月頃に行われることが多く、合格発表は試験から1~2週間後くらいです。

会社に内緒で受験してめでたく合格すると合格証書と入学の意思を確認する書類が送られてくるので、当然、入学の意思ありで返信するのですが、この時点で会社には何も伝える必要はありません。

会社にこのことを伝えると、即退職の手続きに進むことになります。その結果、7月から来年4月の入学まで収入がなくなりますし、キャリアに空白ができてしまいます。

私は入学手続きが完了して入学が確定した12月下旬に退職の意思を伝えました。

すると、翌年の1月下旬の退職で即退職の手続きが始まりました。

大学に合格して時点で伝えなかったことについて人事に嫌味を言われましたが、先ほどのデメリットに比べれば大したことではありません。

学費や生活費の準備

大学進学には当然お金がかかります。無事に大学に入学して卒業するためにも奨学金や授業料免除、学生寮など負担を軽減する手続きについてもしっかり調査・検討しておく必要があります。

必要な資金の目安や負担を軽減する制度について以下の記事にまとめています。

合格から退職までの注意点

私の経験上、大学進学については、入学直前まで会社(関係者全て)には一切黙っておくべきだと思います。

こっそり大学受験することについて後ろめたく感じるかもしれませんが、そもそも転職活動や受験は個人の自由ですし、就業規則で退職の1か月前に退職の意思を伝えるという規則があるなら単にそれに従うだけです。

社会人からの大学編入は孤独な戦いですが、私のように前例もあるので気持ちを強く持って臨んでください。

最後に

社会人からの大学編入は前例や情報が少なく、一度社会のレールから外れることに不安や恐れを感じることもあると思います。

しかし、それを乗り越えた先には新しい学びやキャリアが待っていますし、社会人として一度働いたことで感じる課題や学業・研究へのモチベーションは大学生活を有意義なものにしてくれるはずです。

この記事を読まれた皆様の挑戦が実を結ぶことを願います。

コメント