記事内に商品プロモーションを含む場合があります

理系の学校を卒業したりメーカーで働いている人の中には技術士という資格を聞いたことがある方も多いかと思いますが、どんな資格でどうすれば取得できるのかよくわからない方も多いのではないでしょうか?

仕事は順調なのですが、そろそろ社外でも通用する資格やスキルを身に着けたいです。

技術者としてのスキルの証明として技術士資格があります!まずは最初のステップとして第一次試験に挑戦してみませんか?

この記事では、私が技術士第一次試験を受験して合格した体験を基に、技術士資格の取得をおすすめする理由や、技術士資格の第一歩である第一次試験のおすすめ参考書と勉強法について紹介します。

この記事を参考に勉強すれば最小限の時間で余裕を持って合格できるはずです!

技術士とは?技術士資格取得をおすすめする理由

技術士の仕事と必要性

技術士は、日本で唯一の国家資格で認定された技術コンサルタントです。

技術士法に基づき、さまざまな分野での技術的な指導やアドバイスを行います。

独立して働く技術士は、企業等に対してプロジェクトや事業の技術的なサポートを提供することが主な業務です。

多数の研究者を擁する大手企業であっても、畑違いの技術分野の知見を持つ人材が社内にいないといったことがよくあります。

例えば、造船メーカーにおいて、船の塗装がすぐに痛むといった不具合が発生したときに、船体の表面処理が悪いのか、塗料が悪いのかわからず、流体や構造の専門家は社内に大勢いるが化学の知見をもった人がおらず、化学の専門知識を持った専門家にアドバイスを貰いたいといった場面で需要があります。

さらに、自前で研究者を用意できない中小企業においては、社外の専門家を頼りたいという場面も多いはずなので、より一層技術士が求められます。

技術士試験の内容

試験内容

技術士試験は第一次試験と第二次試験から構成されています。

- 第一次試験はマークシート式の筆記試験で、合格すると「修習技術者」という称号が得られ、修習技術者として実務経験年数など所定の条件を満たすと第二次試験の受験資格が得られます。さらに、修習技術者となり所定の手続きをすると「技術士補」を名乗ることができ、技術士の補助者として認められます。

- 第二次試験は論文式の筆記試験と口述試験で、合格して技術士登録することで晴れて「技術士」を名乗ることができます。

なお、技術士は様々な部門(科目)の中から受けたい部門を選択して受験します。第一次試験と第二次試験で部門が違っていても問題ありません。

私は電気電子部門で受験しました。部門や試験の詳しい情報は下記リンクを参考にしてください。

技術士試験の難易度

- 第一次試験のレベルとしては大学工学部又は高専本科卒業レベルの知識があれば、難易度は高くなく市販テキストを使った独学で十分合格できます。したがって、社会人になりたての若手エンジニアの入門資格として最適です。

- 第二次試験になると問われるないようも高度になる上に論文や口述試験において知識の応用力が試されるので難易度はずっと上がります。実務経験豊富かつ十分な対策をしないと合格は難しいです。

若手エンジニアに技術士一次試験の受験をおすすめする理由

高専や大学を卒業すると多くの人はメーカーを始めとした企業で働くことになると思います。

組織に属して働くことは安心感やチームでの目標達成などやりがいがある一方で、調整業務や人間関係のわずらわしさを感じたり、個人として社会から認められにくい(社内でしか通用しない)といった悩みをもつ人も多いと思います。

なぜ技術士なのか説明します!

私もそういった悩みがあり、何か会社の外でも通用する資格を取得したいと思うようになりました。

その中で私は、技術士、博士号、弁理士という3つの選択肢を検討しましたが、資格取得のハードル(努力以外の要素も含む)と社会的な評価とのバランスがよくタイムパフォーマンスがよい技術士資格をおすすめします。

技術士を目指すメリット

- 幅広い分野で活躍:建築、IT、エネルギーなど多岐にわたる分野で活躍できる。

- 法的な認知:国家資格として法的に認められているため、社内外からの信頼度が高い。

- 資格取得の難易度:博士号取得よりは資格取得のハードルが低い。

技術士を目指すデメリット

- 資格取得の難易度:博士号取得よりはハードルが低いとはいえ、二次試験の受験には実務経験及び実務経験についての会社からの証明が求められ、試験を受けるハードルが高い。

- 知名度の課題:他の士業と比較して一般の認知度が低い。

- 業務独占資格ではない:弁護士や弁理士のように「資格者でなければ資格に係る業務を行えない」というものではないので、他の士業系の資格と比較すると独占排他性が低い。

- 長い実務経験が必要:業務独占資格ではないため、活躍するには、その技術分野の権威と呼ばれるレベルの実務経験が重要で2、30代の人が活躍することが難しい。

技術士を目指すメリットについてさらに詳しく知るなら

技術士については下記の書籍が参考になるので一読してみることをおすすめします。

この書籍ではサラリーマンが技術コンサルタントとして独立して働く上で技術士資格の取得について勧められています。私もこの書籍の影響で技術士第一次試験を受験して合格しました。

著者を真似しようとして技術士一次試験に合格し、さらに弁理士になったので私の人生を変えた一冊といえます!

技術士以外の資格(博士号、弁理士資格)と比較した技術士の魅力

参考に独立して働きたい技術者が取り得る他の選択肢の概要、メリット、デメリットを解説します。

これらの資格(学位)と比べると技術士資格のタイパは優れていると思います。

博士号を取得して働く

博士号(Ph.D.)は、特定の分野での高度な研究能力を証明する学位です。

博士課程での研究を通じて得られる専門知識やスキルは、独立した働き方の基盤となります。特に、アカデミックな分野や高度な技術開発が求められる仕事で大いに活用できます。

博士号取得のメリット

- 専門性の高さ:専門的な知識を活かして、コンサルタントや研究者として独立した働き方が可能。

- 信頼性:博士号を持つことで社内外からの信頼を得やすい。

- グローバルな活躍:国際的な研究プロジェクトや教育機関での活動が可能。

博士号取得のデメリット

- 取得までの時間と費用:博士号を取得するには数年の時間と多大な労力が必要。

- 実務経験の不足:博士課程に専念するあまり、実務経験が不足することがある。

- 専門性の偏り:特定の分野に特化しすぎて、柔軟性が欠ける場合もあり通用する範囲が限られます。

博士号のまとめ

私が働いていたメーカーは大学と共同研究をしており、社内に社会人ドクター制度がありました。

私も共同研究の一部に関わりましたが、社会人ドクター制度の対象となる研究分野ではなかったため、業務として研究をして博士号を取得できる可能性は極めて小さいため断念しました。

学位取得のためには研究力のみならずコネクションや運も必要で、膨大な費用や時間も必要であるため、一般の技術者には困難な選択肢です。

会社のバックアップがないと難しいです…。

働きながら博士号を取得することに興味がある方は下記の書籍を一読してみることをお勧めします。

弁理士として働く

弁理士は、特許、商標、意匠などの知的財産権に関する手続きを代理する資格です。特に、特許出願や知財戦略の立案を通じて、企業や発明者を支援します。

弁理士として独立することで、自分のクライアントを持って働くことが可能です。

弁理士のメリット

- 高い収入可能性:知的財産権は企業にとって重要な資産であり、高単価の業務を請け負える。

- 需要の安定:特許権取得や商標登録といった需要は景気や業界に左右されにくい。

- 専門性:法律と技術の知識を融合した独自性を活かせる。業務独占資格であるため、独占排他性も高く、若くして活躍できるチャンスがある。

博士号よりも汎用性は高そうです。

弁理士のデメリット

- 資格取得の難易度:試験の難易度が非常に高い。

- 競争の激しさ:需要が安定しているため、特に都市部では競合他者が多く、何らかの差別化が必要。

弁理士のまとめ

業務独占独占資格であるため若いうちから活躍できる点、どんな技術分野であっても必要とされる需要の高さというメリットがありますが、法律系かつ知的財産の手続きの代理に特化した資格であるため、技術者が普段の業務で活かせる資格ではなく、資格取得の難易度も高いことから特許事務所で働く方以外にはあまりおすすめできません。

技術者が挑戦するには時間対効果が悪いです。

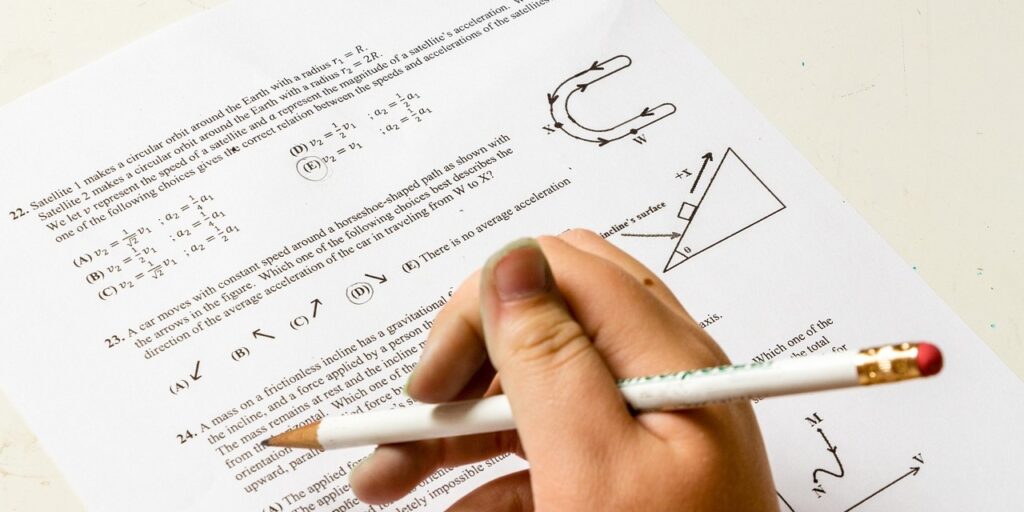

技術士一次試験の勉強方法

技術士第一次試験は普通の資格試験なので過去問と王道テキストを何周もするだけで十分に合格できると思います。

試験は基礎的な数学、物理と技術者倫理が問われる基礎適正科目と、機械、電気などの技術部門から一部門選択して受験する専門科目とで構成されています。

専門科目に必要な前提知識としては、大学工学部や高専本科卒業レベルの知識があれば特に問題ないですし、工業高校卒業レベルでも十分合格できると思います。

専門科目については得意な科目を選べばいいのですが、過去問やテキストの充実が充実している科目(機械部門、電気電子部門、建設部門など)を選ぶと勉強しやすいです。

ちなみに一次試験の科目と二次試験の科目は違っていてもよいので、勉強しやすさで選びましょう。

私は電気電子部門で受験しました!

勉強時間の目安

私の場合は、1日1~2時間程度の勉強を半年続けて合格しました。

1日1~2時間程度なので1日の勉強量は大したことなくその代わりに勉強期間を長めに取りました。

基礎・適正科目

基礎適正科目は過去問ベースの下記王道テキストをひたすら周回するだけです。

しかし、基礎・適正科目という名前に騙されて油断していると足元をすくわれますのでしっかり対策しましょう。実際、私も専門科目より出来が悪かったです。

専門科目(電気電子部門)

私は電気電子部門を選択しましたが過去問と王道テキストはズバリこれだけです。

過去問を解いてアウトプットしたり出題傾向を知ることと、テキストで必要知識をインプットすることを何周も繰り返します。

過去問をベースとしてわからないところや苦手なところをテキストで補強する王道の勉強法で十分合格点を超えると思います。

第二次試験に向けたおすすめ講座

めでたく第一次試験に合格できましたら第二次試験の受験も考えてみましょう。なお、二次試験の受験には受験要件を満たす必要があるので確認しておきましょう。

第二次試験は難易度が高いのでオンライン講座を活用するのがおすすめです。

私は「理系最難関資格」と呼ばれている弁理士試験にスタディングで合格したので、技術士試験においても業界最安値のスタディングがおすすめです。

技術士一次試験のまとめ

技術士第一次試験のおすすめテキストや簡単な勉強法をまとめましたが、資格試験の具体的な勉強法やテクニックについては下記の記事を参考してみてください。

コメント