特許は出願してしまえば終わりではなく、特許庁の審査を受けて権利化しなければなりません。

ほとんどの場合、特許庁の審査官が拒絶理由通知を出してくるので、それに対して応答して権利化するまでの一連の処理を中間処理(OA:Oficce Actionともいう)と呼びます。

知財部に配属されて中間処理を担当することになったのですが進め方のポイントはありますか?

今回は新人向けに中間処理の進め方を解説していきます!

この記事では私が実務をやりながら勉強して覚えていった中間処理の進め方を新人向けに解説していきます。

- 企業知財部や特許事務所で働くことになった未経験者。

- 特許出願をした発明者(技術者)。

- 知財部がない企業で特許を担当することになった方。

審査基準(審査のルール)を理解する

当然ですが特許庁の審査官は、自分の経験と勘で特許性を判断しているわけではありません。

審査基準というルールに則って審査を行っています。

技術者の感覚では簡単に思いつくようなものでも審査基準に照らして特許になるのであれば特許になります。

スポーツやゲームと同じくルールを覚えるのはとても大事です!

審査基準は特許庁のホームページで読むことができますが、資料が膨大で最初から全て読むのは非現実的です。

そこで、初めに読むべきところについてまとめました。

拒絶理由通知で知財部員が対応すべき拒絶理由のほとんどは新規性・進歩性になりますのでそのルールを先ずは知るべきです。

また、補正にもルールがありますのでそのルールも合わせて知っておきましょう。

- 第III部 特許要件

- 第2章 新規性・進歩性(特許法第29条第1項・第2項)

- 第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

目を通してみたのですが、何を書いてるのかよくわかりませんでした…。

無味乾燥なルールブックをいきなり理解するのも難しいかと思います。私は下記の書籍から勉強を始めました。

初心者におすすめなのが、「進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ」という書籍です。

難解な審査基準を初心者にわかりやすく説明しており、大抵の進歩性に関する拒絶理由はこの本に書いてある進め方で対処することができます。

この本を読んでみると審査基準を読んでも理解しやすくなると思います。

下記のサイトに登録(無料)をすれば無料でダウンロードできます!

事例を使った進め方の紹介

事例紹介

今回は事例としてかもめプロペラ株式会社の「ゲートラダー」に関する特許出願を事例として挙げます。

なお、この出願は私の業務と全く関係がありません。

船の舵はプロペラが発生させる水流を受けて揚力を発生させことで、船を旋回させます。

したがって、下の写真のように船の舵はプロペラの後方に配置されることが一般的です。

出典:かもめプロペラ株式会社 – 船舶用プロペラ・推進装置の総合メーカー

しかしながら、このような配置では舵はプロペラが発生させる水流にとって抵抗になるため推進効率が低下してしまいます。

一方で、プロペラの側方に舵を配置すると推進効率向上は見込めるものの旋回性能は低下してしまいます。

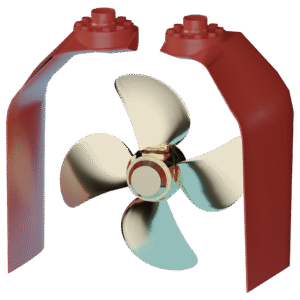

そこで、下の写真のように2枚の舵でプロペラを囲うようにして、直進時においては舵が抵抗にならず、旋回時においては、プロペラの後方を塞ぐように舵を旋回させることで船を急旋回させることが可能になる「ゲートラダー」を発明しました。

出典:かもめプロペラ株式会社 – 船舶用プロペラ・推進装置の総合メーカー

審査請求時の特許請求の範囲は下記の通りです。

【請求項1】

舵軸を回転させる駆動機構と、これを駆動させる動力機構を有する操舵装置であって、前記舵軸は、スクリュー軸上方の両脇に回転自在に2軸配置され、各々の舵軸は、舵板を舵板上部で連結垂下し、2つの舵軸の回転により2枚の舵板をプロペラ側方からプロペラ後流側まで旋回可能であることを特徴とする操舵装置。

実際の拒絶理由通知書

今回は、簡単のために請求項1についてのみ取り扱います。

請求項1についての拒絶理由は下記の通りです。

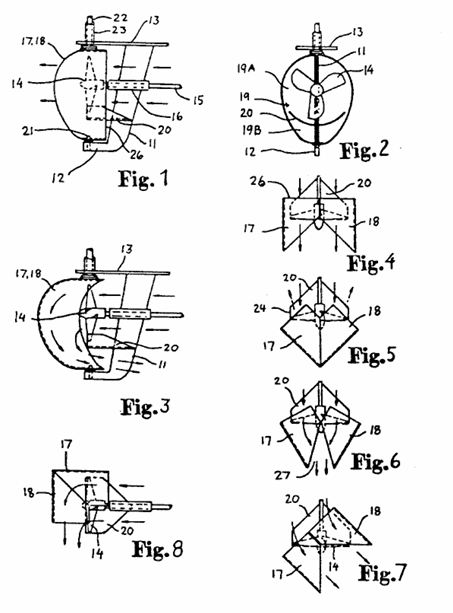

引用文献1(全文、全図参照)記載の操舵装置は、2枚の舵板(17,18)を各舵軸(22,23)によってプロペラ側方からプロペラ後流側の間で同時に同方向又は逆方向に旋回可能とするものである。

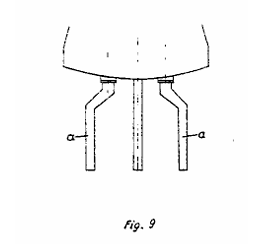

該舵軸はスクリュー軸上方に同軸に配置されたものであるが、プロペラ軸対称となるように別々に設ける構成は引用文献2(特に第9図参照)に開示されている。

図面を見ると左右で独立して動く2つの要素を組み合わせたノズル状の舵が記載されています。

フランスの文献です、そのままではフランス語で読めないので海外ファミリを探して日本語や英語で読むとよいです。海外ファミリは特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP]のOPDやGoogle Patentsで探すことができます。

図面を見ると本願と似たような舵が記載されています。

審査官の認定とその妥当性を確認

先ずは拒絶理由通知を読んで審査官の論理付けを確認します。

審査基準を思い出してみましょう!

今回は主引例である引用文献1と副引用例である引用文献2との組み合わせによって進歩性を否定しています。

妥当性の検討にあたっては下記のような対比表を作って整理します。

引用文献を読みながら書いてあれば〇、書いてなければ×をつけます。

今回の場合、各々の引用文献についての審査官の認定に誤りはなさそうです。

引用文献1と引用文献2とを組み合わられるのか検討しますが、このままでは阻害要因もなく、補正せずに反論するだけでは難しそうです。

すぐに補正に走らずに補正なしで反論できないか検討しましょう。

| 本願 | 引用文献1 | 引用文献2 |

| 舵軸を回転させる駆動機構と、 | 〇 | 〇 |

| これを駆動させる動力機構を有する操舵装置であって、 | 〇 | 〇 |

| 前記舵軸は、スクリュー軸上方の両脇に回転自在に2軸配置され、 | × | 〇 |

| 各々の舵軸は、舵板を舵板上部で連結垂下し、 | × | 〇 |

| 2つの舵軸の回転により2枚の舵板をプロペラ側方からプロペラ後流側まで旋回可能であることを特徴とする | 〇 | × |

| 操舵装置。 | 〇 | 〇 |

補正案と反論内容の検討

多くの場合、どの引例にも記載されていない構成要素を補正で追加して、当該構成要素がどの引例にも記載されていないことと有利な効果を意見書で述べる対応になります。

審査基準に基づいてどのような論理付けで反論するか考えます。

また、引用文献同士で技術分野、課題の共通性がないことや阻害要因があることで引用文献同士を組み合わせる動機付けがないことを主張する場合もあります。

実際の補正内容は下記の通りです。補正で追加したところを黄色で示しています。

舵軸を回転させる駆動機構と、これを駆動させる動力機構を有する操舵装置であって、前記舵軸は、プロペラ後流でなくスクリュー軸上方の両脇に回転自在に2軸配置され、各々の舵軸は、舵板を舵板上部で連結垂下し、2つの舵軸の回転により2枚の舵板をプロペラ側方からプロペラ後流をその真後ろでほぼ遮蔽可能な位置までプロペラ後流側へ旋回可能であることを特徴とする操舵装置。

改めで補正で追加した内容を対比表で確認します。

| 本願 | 引用文献1 | 引用文献2 |

| 前記舵軸は、プロペラ後流でなくスクリュー軸上方の両脇に回転自在に2軸配置され、 | × | × 舵軸はプロペラ後流中に配置 |

| 2つの舵軸の回転により2枚の舵板をプロペラ側方からプロペラ後流をその真後ろでほぼ遮蔽可能な位置までプロペラ後流側へ旋回可能であることを特徴とする | 〇 | × |

少なくとも「前記舵軸は、プロペラ後流でなくスクリュー軸上方の両脇に回転自在に2軸配置」については、引用文献1にも引用文献2にも記載されていない内容になりました。

実際の意見書では、以下のような反論がなされています。

- 引用文献1と引用文献2とを組み合わせる阻害要因(引用文献1のノズル状の舵に引用文献2の左右に分離した舵軸を組み合わせるとノズル状の舵が成立しなくなる)を主張

- 引用文献1と引用文献2とで課題と技術分野が相違していることも主張

まとめ

完璧に説明しようとすると一冊の本が書けてしまうくらいのボリュームになるので、簡略化して中間処理の進め方を説明しました。

審査基準を勉強しつつ実案件の件数をこなし、実務能力を磨いてゆきましょう。

今回の事例は下記の記事と関連しているので参考にしてください!

コメント