記事内に商品プロモーションを含む場合があります

知的財産に関心があったり独立や自由な働き方を目指す技術者の方に人気の国家資格、弁理士試験。

難関とはいえ、勉強の方向性を間違えずに十分な勉強時間をかけて対策すれば十分に合格ができる資格です。

弁理士試験って難しそうですが試験の概要が知りたいです!

先ずはこの記事を読んで「敵を知る」ところから始めましょう!

本記事では、試験の概要から日程、勉強時間・費用・合格率、さらに勉強法のよくある質問までを一挙に解説します。

受験を検討中の方も、なんとなく気になっている方も、ぜひ最後までご覧ください!

弁理士試験で試される知識・能力

弁理士試験は簡単にいえば弁理士になるにふさわしい資質があるか否かが試される試験です。

試験委員は、権威がある弁理士だったり知的財産分野の大学教授といった専門家によって構成されていて、例えば以下のような能力が試されます。

- 工業所有権(特許・実用新案、意匠、商標)に関する法令の知識

- 工業所有権に関する条約、それに加え著作権法や不正競争防止法の知識

- 法令を正しく理解し、具体的な事例に対する判断力

- 論理的思考・答案構成能力、口頭での説明能力など、段階に応じた多様なスキル

問題毎に「何が試されているのか」ということは常に意識するようにしましょう!

弁理士試験の難易度・合格率

- 数ある国家資格の中でも指折り難関資格で、司法書士や公認会計士などと同列で語られます。

- 令和6年度(2024年度)の最終合格率は 6.0 % と、非常に高いです。単純にいえば100人受けて6人しか受からない計算になりますが、記念受験のような人も含んでいるので過度に臆する必要はありません。

- 合格までの平均受験回数は 約2~3回です。そのため、合格まで 3~4年単位での勉強を続ける必要があります。

私は3年勉強して3回目の受験で最終合格しました!

弁理士試験の過去問・試験情報の参照先

この記事は、弁理士試験のおおまかな概要を知ってもらうためのものなので、正確な試験情報は必ず特許庁のホームページで確認するようにしましょう。

過去問も公開しているのでこの記事と合わせてざっと雰囲気を掴んでください。

弁理士試験の出題内容

短答試験(1次試験)

スポーツで例えるなら予選リーグのようなイメージの試験になります。

- 出題範囲:特許・実用新案法、意匠法、商標法、それに条約、著作権法、不正競争防止法。全60題のマークシート形式

- 出題配分:特許・実用新案20題、意匠10題・商標10題、条約10題、著作権法及び不正競争防止法10題

- 試験時間:3.5時間

- 一度合格すれば2年間(翌年と翌々年)は短答試験が免除されます。

マークシート形式なので簡単そうなイメージがありますが、

- 膨大な条文の中から重箱の隅をつつくような問題が多く出題され、知識の量と正確性、事例にあてはめて結論を導く応用力が求められる。

- 「~に関し、次の(イ)(ロ)(ハ)(二)(ホ)の選択肢の中で正しいものはいくつあるか」という「いくつあるか問題」も多く出題され、各選択肢について正確に結論を導く必要がある。

と実際に難しいです。

合格率も10%程度でほとんどの受験生がここでふるい落とされ「予選落ち」となってしまいます。

合格基準点は例年、「60点中39点」なのですが、たかが1点で涙を飲む受験生も大勢います。

こうして偉そうに記事を書いている私も短答試験の成績は39点ギリギリの合格で首の皮一枚でつながって合格しました。

私は短答試験が一番難しかったと振り返ります…。

論文試験(2次試験)

スポーツで例えると、本選トーナメントのようなイメージの試験になります。

原稿用紙が配布され、出題された問題に対して原稿用紙に解答を手書きで記述していく試験です。

知的財産に関する知識と応用力が問われる必須科目と、工学や民法などの科目の中から選択した科目の知識と応用力が問われる選択科目とで構成され、必須科目と選択科目の試験日は別々です。

合格基準は他の受験生との相対評価のため変動しますが合格率は約25%程度で、短答試験を突破した猛者の中からさらに絞られるのでこちらも難易度は非常に高いです。

短答試験に合格しても論文試験を3回連続で不合格になり、短答免除が切れてしまう「三振」という言葉もちらほら聞きます。

必須科目

- 出題範囲:特許・実用新案法、意匠法、商標法の3科目。法文貸与あり

- 出題配分:特許・実用新案法2、意匠法1、商標法1

- 試験時間:特許・実用新案法2時間、意匠法1.5時間、商標法1.5時間

必須科目は手を動かして論文を書くので実技やスポーツのように訓練すればするほど上達していきます。

私のように短答を39点ギリギリで通過したような人でも時間をかけて正しい訓練すれば十分に合格点を超えることができます。

選択科目

- 出題範囲:技術や法律に関して、複数ある中から選択。具体的分野は年度によって異なりますが、体系的な対応能力が求められます。

- 試験時間:1.5時間

選択科目には、免除制度があり、例えば、大学院修士卒以上であったり応用情報技術者のような資格をもっていれば免除になります。

必ずしも正面突破する必要はないので自分に合った方法で突破しましょう!

私は大学院工学研究科の修士課程を修了しているので免除となしました。

「戦わずして勝つ」ことも大事です!

口述試験(3次試験)

- 出題範囲:特許・実用新案法、意匠法、商標法の3科目。法文貸与あり

- 出題配分:特許・実用新案法1、意匠法1、商標法1

- 試験時間:各科目10分

- 面接形式で、試験官への明確な説明が求められます

論文合格発表から試験まで1カ月もないので、論文合格した受験生は必死で追い込みをかけて対策します。

そんな猛者中の猛者が受けても合格率は約9割で10人に1人が落ちるのですから、決して簡単ではなく、最後の追い込みは受験生活の中で一番しんどかったです。

弁理士試験の日程(2025年度/令和7年度の実績)

上述したように弁理士試験は3次試験まであり、短答試験への追い込みをかける4月から口述試験が終わる10月末までが弁理士試験シーズンとなります。

したがって、長期間弁理士試験に集中しなければならず、受験生活はハードです。

オフシーズンのときも基礎力の鍛錬は欠かせず、弁理士試験中心の生活が長く続きます。

弁理士試験に挑戦するということはこのようなスケジュールに合わせた生活になることを覚悟しなければなりません。

短答試験

- 試験日:2025年5月18日(日)

- 合格発表:6月9日(月)

例年、GW明けに試験が行われます。この日程から逆算して1年前くらいから勉強を開始するのが一般的かと思います。

論文試験

必須科目

- 試験日:6月29日(日)

短答試験後から1カ月半程度しか期間がないので、短答直後から論文に向けて追い込みが始まります。

選択科目

- 試験日:7月27日(日)

必須科目から約1カ月後なので、選択を受ける方はさらなる追い込みが待っています。

例えば余裕のある時期に応用情報技術者等に合格しておくのも手です。

- 論文試験の合格発表:9月24日(水)

論文試験が終わると、論文合格発表まで少し落ち着きます。束の間の夏を満喫しましょう。

とはいえ、口述試験の対策を少しづつ進めておくべきです。

論文合格発表でめでたく合格していれば、口述まで1カ月もないので最後の追い込みをかけます。

口述試験

- 実施期間:10月18日(土)~20日(月)のいずれかの日

- 最終合格発表:11月10日(月)予定

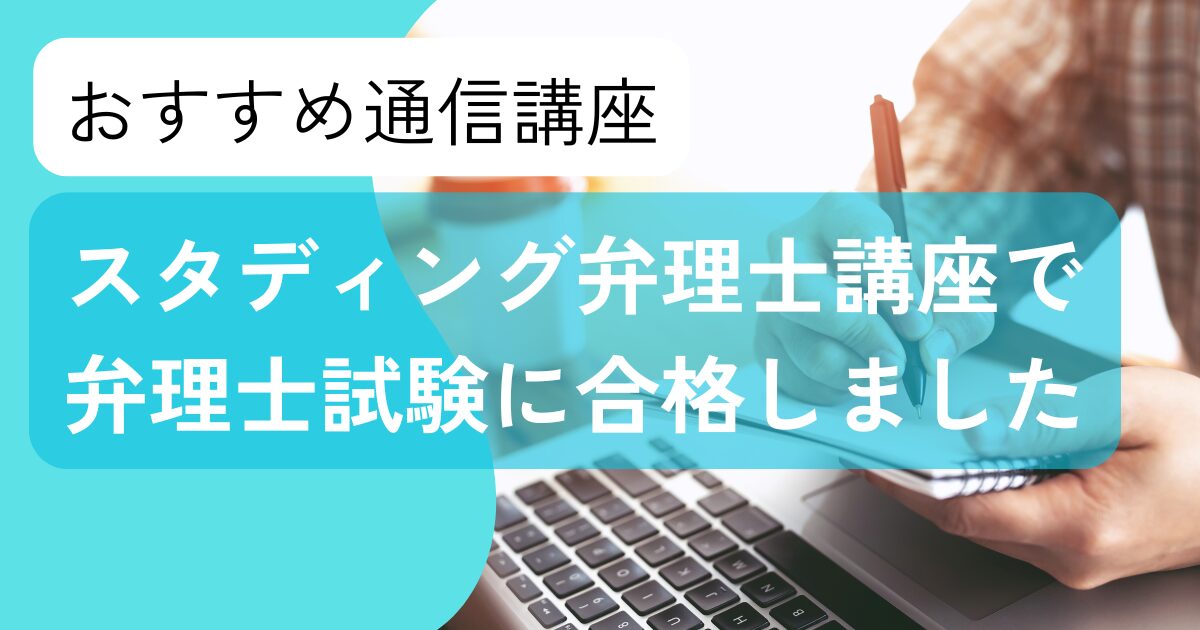

合格までにかかる費用

受験料自体は12,000円(特許印紙での納付)なのですが、それとは別に教材や講座の費用として10万から数十万円は必要になってきます。

ほとんどの場合、下記のいずれかの受験機関の講座を受講することになりますが、各受験機関のベーシックなコースを選択すると最低限これだけの費用がかかります。

さらに、これは1年間の費用になるので、なかなか合格できないと雪だるま式に費用が増えてゆき、大手資格予備校で100万円を超えたという話もちらほら聞きます。

| 受験期間 | コース | 料金(税込) |

| LEC | 1年合格ベーシックコース | 515,000円 |

| TAC | 1.5年本科生 | 451,000円 |

| 資格スクエア | 基礎・短答・論文パック民法付きプラン | 335,500円 |

| アガルート | 総合カリキュラム(民法オプションあり) | 215,820円 |

| スタディング | 基礎・短答・論文総合コース | 99,000円 |

しかし、私の場合は最安値のスタディングを選択して補助的に市販テキストや模試を購入して15万円程度に費用を抑えましたので、資格予備校に高額な費用を払う以外にも方法はあります。

合格までに必要な勉強時間

合格に必要な勉強時間は合計で2000~3000時間といわれています。

私の場合は、平日2~3時間、休日5~7時間程度の勉強を約3年続けて合計約2500時間で最終合格しました。

人によって事情やペースは様々なので一発合格を目指す必要はありませんが、短期決戦が原則なので3年以内には決着つけたいところです。

弁理士試験の勉強法

詳しい勉強法は別の記事で解説していくので、ここでは弁理士試験の勉強法についてよくある質問に解答します。

Q:独学で合格はできる?

市販の書籍だけで合格を目指すことは困難かつ効率が悪すぎるでおすすめしません。

何をもって独学と定義するかは難しいのですが、理系の大学を卒業したレベルの方であれば資格予備校の講師に個別指導してもらわなくても、オンライン講座を中心とした独学でも合格できると思います。

Q:おすすめ講座は?

各人の経済力や勉強経験によっておすすめ講座は変わってきます。

費用に糸目をつけないのであれば圧倒的な合格実績を持つLECを選択しておけば間違いありません。

費用を抑えたいかつ大学受験等で自分なりの勉強法を確立している方であればスタディングがおすすめです。

Q:おすすめ勉強法は?

大手資格予備校に通っているのであれば、講師の指導内容を忠実に実行していくことがおすすめ勉強法です。

オンライン講座による独学の場合の勉強法については、私のブログで紹介していますので参考にしてください。

まとめ

以上、弁理士試験の全体像について私の意見も合わせて解説していきました。

単に勉強だけを頑張ればいいというわけではなく、家族の協力や経済力も必要な総力戦となります。

孫子兵法に「兵は国の大事なり(国の存亡をかけた総力戦となる戦争は軽々しく始めるべきではない)」とありますが、弁理士試験もそれに当てはまるため、弁理士試験への挑戦は慎重に判断すべきです。

- 短答から口述までそれぞれ違った難しさがあり、勉強の量と質が必要

- 受験生期間は長期間に及ぶため心身共にハードな生活となり、家族の理解も必要

- 資格講座に支払う費用など経済的な負担も大きい(節約は可能)

大変ですがこの困難を乗り越えることで弁理士としてキャリアを大きく前進させることができます!

コメント